スイングでヘッドスピードを上げる腕とスイング軸

![]()

![]()

スイングでヘッドスピードを上げる腕とスイング軸

ヘッドスピードを上げるには、人間の体の仕組みを知ることが重要なファクターになります。

それは、人間の腕の力は体全体から見た場合、さほど強い筋肉と言えないことです。一番強く働く部分は、体幹と脚が最も力を発揮できる部位であるということです。

ゴルフは体の回転を使い道具でボールを打つスポーツで、体幹とはスイング軸であり、脚とはスイングのフットワークになり、道具はクラブになります。

このスイング軸とフットワーク(スイング中のウエイト移動)を調和よく行いクラブの遠心力を増すことがヘッドスピードを上げるスイング理論になる訳です。

下の項目で各項目について更詳しく解説していきます。

当サイト筆者は、ゴルフ理論でクラブ選定方法、製造方法として振動数理論並びに重量管理理論を提案、平成元年に発明その後、日本で初めて特許を平成6年に取得。(第2597789号)、大手ゴルフクラブメーカ、大手シャフトメーカに情報提供、この分野においてはパイオニアとして貢献してまいりました。その資料を基に当サイトは構成されています。

ヘッドスピードを上げる下半身のリード【フットワーク】

ヘッドスピードを上げるスイングは、両肩、腰のネジレを作る捻転が必要になりますが、この捻転のエネルギーを増加させるには、ウエイトの移動【下半身リードのスイング】を上手く取り入れることです。

スイングは回転運動ですが、このスイングプレートは傾斜を保持したスイングプレートになります。

スイング軌道は、アドレスで構えた前傾姿勢の角度分、スイングプレートは角度を持ちます。

このことで、スイング軌道は上下のウエイト移動を伴つている角運動になります。

同然、両肩、腰はトップスイングで左肩、左腰は下がり、インパクトでは逆転する円運動です。

これを運動連鎖で考えると、テークバックで上にクラブを上げることから、上向きのウエイト移動、ダウンスイングでは高い位置(トップスイング)から下向きのウエイト移動になります。

つまり、スイング中両足は地面に対して踏み込みの動作が起こり、クラブを振り上げることでバックスイングで右足を踏み込み、左足をグンと踏み込んでダウンスイングをスタートしたら、確実に飛距離は伸びることになります。

踏み込みの動作を確実に行うには、アドレスで地面をしっかり捕まえるアドレスを取ることで、より有効な地面反発力を利用したウエイト移動が出来ます。

これがヘッドスピードを上げるウエイト移動になります。

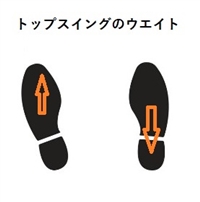

下の図はアドレスからダウンスイングまでの足裏のウエイト移動を示しています。

ドライバーのアドレスでの体重配分は右足60% 左足40%程度が理想になります。

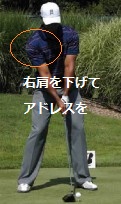

特にドライバーの場合、右手グリップは左グリップの下に来ることでグリップの位置が遠くなります。

それが原因で右肩が前に突き出て肩が開いてしまいます。右肩を少し下げ両肩を飛行方向に並行になるよう、スイング軸(回転軸)が少し右に傾くアドレスになります。

このスイング軸の右傾斜は、スイング軌道がレベル、アッパースイングを取りやすく、するためになります。

バックスイングでは、上半身を右に回転しクラブを上に上げることで、土踏まずの左足のウエイトはつま先に移動、右足の土踏まずのウエイトはかがと付近に移動します。

この移動は上で説明したように、右足が地面に踏み込む形で地面反動を利用する源になります。

ダウンスイングからインパクト直前で、右足の地面反発力で左足のかがとを踏み込み、左足のウエイトはつま先から土踏まずに移動し、右足のウエイトは左足に移動します。

このアドレスからダウンスイング・インパクトまでのウエイト移動が、飛距離アップ出来るスムースな運動連鎖になります。

この時の重要な点は、ウエイト移動は飛行方向に直線的に行うことが重要で、右膝を左膝に送り込みながらウエイト移動を行うことです。

ダウンスイングで右膝が前に倒れると、右肩も前に出てしまい上半身が開いてしまうからです。

![]()

このフットワークこそ飛距離を伸ばすパワーを、上半身のターンで理想的に行えることです。

飛距離を伸ばそうと、上半身を過度に右に回すことでなく、左肩が右膝の上に置く程度にとどめてください。

そのためにも、バックターン(回転)は右肘を伸ばさず、クラブを体に巻き付くようなイメージで行うことが重要になります。

バックターンは右脚の内側でウエイトを受け止めるイメージが大切で、トップを大きく取ろうとして、右足にウエイトを掛け過ぎると(乗っける)横移動が大きくなり、いわゆるスエ―の原因になりますから注意してください。

上の写真から、左肩が右足を押さえつけるようになっています。

ブルーのラインまでのウエイト移動(スエ―に状態)は、パワーが地面に直下に働き、ダウンスイングでの左に蹴る地面反発力を利用できなくなり、スイングパワーをロスするばかりか、スイング軌道も安定せず、スイング軌道の再現性を追求できなくなります。

飛びとスイングの再現性を求めるのは、地面反発力を利用した足裏のウエイト移動を正しく行う運動連鎖を行うことが重要です。

下半身を止め上体のネジレを利用してのスイングは、下半身の強靭な強化が必要になり、一般ゴルファーには地面反発力を利用し、体と連動させ筋肉を自然と有効に、また大きく使えるスイングポジションを作ることが、意外とビックキャッリーを可能になるのです。

ヘッドスピードを上げる腕とスイング軸の使い方

ヘッドスピードを高める腕とスイング軸

ヘッドスピードを上げるスイングに、多くの情報が氾濫していて、初心者や一般ゴルファーの方には、どれが自分い合う情報かを判断するのが、難しいのが現状です。

インパクトの速度は1000分の数秒程度の瞬間的な動きでインパクトのリセットはできません。つまりインパクトで自分の意思でフェースコントロールができないのです。

その瞬間をリセット出来ないからこそ、スイング全体からヘッドスピードを上げる方法を理論で理解し、体の動きを有効に使える方法を身に付け、理にかなったスイング軸と腕の振り方を勉強し、実践することが、インパクトを自然な形で迎えミスのでないスイングをおこなえるのです。

スイング軸と腕の振り方を動画で学ぶ

スイング軸は左肩の回し方とスイング軸の認識です、背骨を中心に左肩を右足の膝の上の回すことです。この場合の注意点は下半身の動きは左肩に引っ張られるイメージで実際は下半身は動かさない。また、腕は前傾姿勢の角度に合わしたバックスインで、グリップは常に胸側を向いていることです。

もう1点、スイング中の手首の柔軟性です。手首の可動領域(柔軟)広いほどダウンスイングでコックを上手く利用してシャフトのシナリを高めている点です。アマチュアゴルファーは手首が硬い点で遠心力が十分働かず、飛距離不足になっている点が共通しているように思えます。

まず、スイング理論の究極は、どうすれば、いかに効率良くクラブを速く振れ、正確にインパクトできる理論を学び、それを反復して実行することでスキルアップできるかです。

練習方法が分からないまま、いくら多くの球を打ち込んでもゴルフが上手くならない方、それは、1球の球を打つ心構えがないからです。

ゴルフ以外のすべてのアスリートで頂点に立つまで、良き指導者の指導なしに頂点に立つことができないのが現実です。

ゴルフのスキルの向上には体を動かすまえに、スイング理論を考えて練習を行うことで本当の技術が身につくのです。

飛ばない、正確に打てないゴルファーには、打てないそれなりの理由があります。

ヘッドスピードとシャフトの振動数のマッチ

スイング理論に入る前に、すでにシャフト理論の記事を読まれた方には理解されている事と思いますが、自分のヘッドスピードにシャフトが合っているかが問題です。もし、合っていないシャフトで練習を繰り返せば、かえってゴルフスイングを難しくしてしまいます。

それは、シャフトには1本1本シャフトの固有の振動数があり、インパクトのタイミングが異なること、芯で打つミート率が違ってくるからです。

初心者には初心者のクラブ、上級者には上級者のクラブがあるように、上級者が初心者のクラブでスイングすれば、ヘッドスピードも上がらず、タイミングの取りにくい打ちにくいクラブになります。

上級者には初心者のクラブはやさしいクラブになりますが、とても扱いが難しく、自分のリズムでスイングすれば、とんでもない球を打ってしまいます。

逆に、初心者にとって、上級者のクラブでスイングすれば、シャフトが硬い、重いクラブは鉄棒を振るような感覚になり、ヘッドスピードも上がらず使いこなせない、難しいクラブになります。

これはシャフトの硬さでインパクトのタイミングと、シャフトの重さで起こるスイングのリズムが合わないことが原因になっているからです。

たとえば、自分に不適合な硬いシャフトで、スライスを直そうと一生懸命練習を重ね、スライスを矯正できても、それは、正しいスイングになったのでなく、球を真っすぐ打つ変則的なスイングが出来上がったにすぎません。

また、合わないシャフトで連続打つことでイメージのボールを打つことが出来ても、これは人間の本能である学習効果で打てるだけであって、ゴルフラウンドの本番では、立った1球しか打つことができないことです。

シャフトの硬さは固有振動理論で説明したように、ヘッドスピードを変えてスイング出来たとしてもシャフトの硬さは変わらい【インパクトのタイミング時間は不変】特性を持っています。更に、シャフトの重さや、トルクなどで複雑な動きをおこします。

この様なシャフトの特性を無視して、自分に合わないクラブでは、スイングの仕方をクラブに合して行わなければならず、これではヘッドスピードを上げることはできません。

![]()

ドライバー大型ヘッド・高反発クラブはこちらを参照!

スライサーが、自分に合わないクラブより、自分に合うクラブでは、数10球程度打ったところ、すぐにスライスが出なくなり、真っすぐに距離の出る球を打つことができます。

それほど、クラブの合う合わないは、スイングに影響を及ぼす事を覚えておいてください。合うシャフトはシャフトの復元(シャフトのシナリがターンする地点)がヘッドスピードと合致でき、ヘッドの抜けも抵抗なく球の捕まりは良くなります。

子供の頃、誰しも公園でブランコに乗った経験はあると思います。たとえば、ひも糸のついたブランコは軽く、やわらかいため、大人には上手くこげませんが、鉄の鎖のブランコでは上手くこげるはずです。

このひもこそがシャフトに当たり、ブランコで言えば漕ぎ方、ゴルフにおいてはスイングで、重さと軟らかさは大きく影響してくるのです。

その意味で、スイング理論にはシャフト理論を外して議論できないのが現実です。自分に合うクラブを使用する事で、初めて正しいスイングが身につく条件が整い、練習効果でゴルフ上達がスピードアップできるのです。

ヘッドスピードを上げるスイングはスイング理論とシャフト理論が同時並行して行うことで、正しい知識と正しいスイングを身に付けることが出来、ヘッドスピードを上げる事が出来ると理解すべきです。

そのため、その原因、結果 修正の場面場面で、シャフト、スイングの両方の情報を提供をすることになります。

![]()

ヘッドスピードを上げる回転の運動連鎖

ゴルフスイングは角運動と呼ばれる回転運動で、スイング軸を中心に腰、腕、クラブを効率良く行うことで、ヘッドスピードを上げることができます。ただし、これらの行為(運動連鎖)はトップスイングでネジレでパワーが貯められた捻転が条件になります。

そこで、、トップスイングからダウンスイングで腰、腕、クラブのそれぞれの始動のタイミングが重要になります。

スイングでヘッドスピードを上げるには、左腕主導のダウンスイングで下半身ならびに上半身の角運動量の「時間差変化」をとらえることで、その答えが見えてきます。

シャフトの長さを最大限有効に使う方法に、左腕の使い方があります。

スイング軌道は左肩の付け根からクラブヘッドまでの長さがシャフトと考えてください。多くのゴルファーがヘッドスピードを上げようと手でクラブを強く振ろうとする傾向はあります。

これは、左腕もシャフトの役目をしていることに気づいていなからです。

ダウンスイングで左腕をしならせることもヘッドスピードを上げる重要な要素です。

左腕をうまく使えば、シャフトと左腕の長さを利用してヘッドスピードを上げる効果だけでなく、シャフト自体のシナリを大きくできるインサイドのスイング軌道ができるのです。

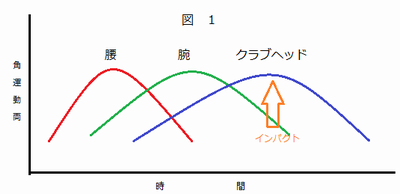

その変化は図1で示されています。

この図で横軸は時間でダウンスイングからフォロースルーまでの経過時間帯を表し、縦軸は角部位の回転における角運動量を示しています。この角運動量はスイングの速度になります。

図から、スイングの開始は腰「股関節」から始まり、角運動の捻転でできたネジレは腰(股関節)及び上半身に溜められています。腰の動きがピークを離れると、それに引きずられ左腕が動きます。これは、腰の角運動が左腕に転送された結果になります。

次に、この角運動(ダウンスイング)でクラブがアドレスの状態に復元(インパクト)した時、ヘッドの角運動は最大になります。この時、腰も左腕もすでに動きをほとんど止めており、それらの角運動量は全てクラブヘッドに移されています。

この一連の腰、腕、クラブの動きは、左腕のダウンスイングでインパクトにかけてグリップ元の動きが減速し始め、ヘッドが力強くグリップを追い抜く状態にあたります。

これは、腰、腕とヘッドの動きに時間差が生まれることでダウンスイングで大きなタメができヘッドスピードを上げる要素になるのです。

このタメこそが、スイングでヘッドスピードを上げる重要なポイントになります。

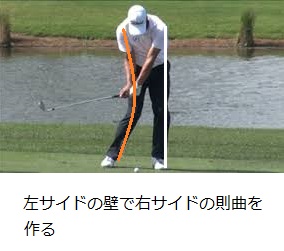

この運動連鎖は正しいトップスイングの捻転で、ダウンスイングの時間差で左サイドに壁が出来、下の写真のように右則曲がサイドの則曲が生まれヘッドスピードを上げるタメをさらに強化できます。

インパクト後のフォロースルー

インパクト後のフォロースルーでは、左腕の動きが減速することで左サイドの壁(スイング軸)で、今度は、クラブヘッドの遠心力に引きずられ、右腕が伸び左足を中心に回転し理想のフォロースルーからフィニッシュすることになります。

これを、力学的にみた理想のスイング(飛距離をアップできるスイングスピードを加速)とは、腰から腕、次にクラブヘッドと角運動量が時間的に遅れを持ちながら、連続的に推移していくものです。

つまり角運動とは、回転の運動量であり、運動量とは質量に速度を掛けた値になります。初めは腰のように重いものを動かし運動量を溜めて、次に軽い左腕に、更にクラブにと運動量を移して速度を大きくしていくのです。

これは、ムチの動きに似ています。ムチも重い手元から先端にいくほど軽くなり、先端では相当な速度で振ることができます。

つまり、スイングの原理はムチと同じ原理になるのです。

では、実際はどうでしょうか。

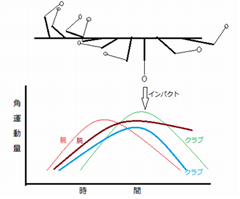

図2は当サイトの契約プロのスイングを実際分析し解析したものです。

グラフで細い赤のラインは腕の角運動量と時間帯を、細いグリーンのラインはクラブの角運動量と時間帯を表しています。

一連の分解写真から手とクラブの運動量の時間の変化を見たもので、これを見ると理想的な動きをしている事がわかります。

インパクトでは手の運動量が非常に少なく、逆にヘッドの運動量が最大になっています。これは、手の運動量がインパクトで最大になるよう乗り移た証拠といえます。

このように、世界のトッププロは大なり小なりこの様なパターンでスイングを行っているのです。

一般ゴルファーの多くは、図の中の太い茶色線は腕の角運動と時間帯、太い空色線はクラブの運動量と時間帯のパターンです。

インパクトではヘッドスピードは最大になっていますが、手の振りも同時に最大になっています。

しかも、インパクト後の手の振りも大きく、これでは、スイング中の運動量の乗り移りが効率良くヘッドに伝達できず、結果として、飛距離を大きくロスしてしまうのです。

これらの理由により、インパクトで左腕、腰の動きを止めるという感覚が「左に壁を作る」という概念が生まれたのです。

左の壁とは、インパクトで遅れてきたクラブヘッドがこの壁を支点にインパクト直前、腕を追い越しヘッドがこの左の壁を突き破る感覚で、これがエネルギー的に見ても合理的なスイングといえます。

ヘッドスピードを上げるスイングには、手の振りが重要になりますが、初心者が勘違いする腕の振りは力を入れて速く振ろうとすることです

これでは、腕に力が集中して、ヘッドは逆に走らないことになります。

体を大きく使い、体の中心を小さくさせて、それに合わせて腕の振りを効果的に行う事がヘッドスピードを上げる体と腕の使い方になります。

この、角運動の動きを十分理解して、スイング理論を読むことで、実際、スイング中の各部位の使い方が良く理解できると思います。

私見として

長年クラブとスイングの関係を研究してまいりましたが、プロのスウイングをマネする事でなく、体の回転に必要な体の使い方、パワーの貯めかた、パワーの解き方から、導きだされた理想のスイング理論が、ワンピースなスイングと結論できます。

スイングとクラブの関係で、自分に合うクラブの使用では学習効果が非常に早く、合わないクラブ使用者の2倍以上の上達のスピードが認められます。

また、合わないクラブでのスイングは、クラブに合わせた、変則的なスイングを作る危険があり、いったんこのフォーオムが固定すえば、矯正には長い時間がかかります。

プロのほとんどが、自分に合うクラブを使用している所以です。。

ゴルフにはクラブ、スイングの両輪なくして上達はないと確信します。自分に合っているクラブでの練習をお勧めします。

ヘッドスピードを上げ、飛距離伸ばすにはインパクト時のミ―ト効率が大きな影響を与えますが、そのミート効率を高め飛距離を伸ばす、もう一つの大きなファクターがあります。

それはインパクト時のフェースの向きです。ナイスショットは、インパクトでフェースがボールにたいして直角にヒット出来ていないと、直進性の高い理想の弾道を打つことはできません。

|

|

|

|---|---|

|

|

ブランド別ゴルフクラブはこちらから

メーカ別シャフト装着はクラブこちらから

ゴルフジャンル一覧と売れ筋ランキング

ゴルフクラブ |

|

|---|---|

|

|

|

|

|

|

ウエアー |

|

|---|---|

|

|

|

|

|

シューズ |

|

|---|---|

|

|

|

|

|

|

| バッグ・グローブ・ボール・その他 | のアイテム |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

人気の新作クラブ・シューズ・ウェア・バッグ・グローブ・ボール・ゴルフナビなどが大集合!レディース・メンズ・子供用も品数豊富に取り揃え。口コミ・ランキング・各種特集ページから簡単にお選びいただけます。

ラウンド中のコース戦略のための対応やクラブ選択についての情報

![]()

![]()