フェース・プログレッション(ウッド・アイアン共用)

![]()

![]()

![]()

当サイト筆者は、ゴルフ理論でクラブ選定方法、製造方法として振動数理論並びに重量管理理論を提案、平成元年に発明その後、日本で初めて特許を平成6年に取得(第2597789号)、富士通FMRシリーズゴルシスとして、大手ゴルフクラブメーカブリヂストンスポーツや、大手シャフトメーカに情報提供、この分野においてはパイオニアとして貢献してまいりました。その資料を基に当サイトは構成されています。

ウッド/アイアンのフェース・プログレッションの役割

ウッドやアイアンにはフェース・プログレッション【FP値】と呼ばれる機能があります。

以下は平均的なFT値になります。

ウッド |

F/W・U/T |

アイアン |

|---|---|---|

15mm~22mm |

3mm~20mm |

0mm~6mm |

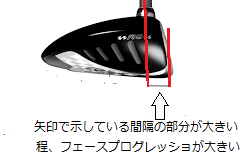

クラブヘッドを地面にソールした時に、ヘッドのエッジ部分の出具合を数値化したものです。

これはシャフトの軸線のセンターから、リーデングエッジまでの距離のことで、ウッドクラブはアイアンクラブに比べて前に出ているものが多い傾向があります。

但し、ドラーバーのようにティーアップして打つクラブはフェースプログレッションを気にする必要はありませんが、直接芝の上にあるボールを打つフェアウエー・ユーティリティウッドの場合、フェース・プログレッションの役割は大きくなります。

フェアウエーやユーティリティで球が上がらない苦手なゴルファーは、FT値の+で大きいほうがが球が上がりやすく、打ちやすい球の捕まりの良いクラブになります。(いわゆる出っ歯)

球が捕まりやすさは、フェースプログレッシが小さい程(マイナス)、若干インパクトが遅いことでヘッドが返るタイミングになるからです。

重心角が大きいFT値の小さなグース気味のヘッドがおススメです。またフェースプログレッションと共に、フェース向きもややフックタイプのヘッドが易しいクラブと言えます。

これは、あくまでフェアウエーやユーティリティの場合であって、ドライバーのようにテイーアップするクラブの場合、重心角度重視の方がフェースプログレッシンより重要です。

![]()

アイアンのフェース・プログレッション

アイアンの場合、フェースプログレッションの値は「グースネック」と「ストレートネック」に分類できます。

フェースプログレッションの値が小さければグースネックアイアンで、フェースプログレッションが大きければストレートネックになります。

グースネックのアイアンは重心角が大きい傾向にあり、ストレートネックのアイアンは重心角が小さい傾向にあります。

重心角は大きい方が球の捕まりが良いことから、グースネックのアイアンはスイングで振り遅れる方や、球の捕まりが悪く、スライスに悩むグルファーに向くアイアンヘッドです。

たた、アイアンでフェード系ボールを打つには向かないヘッドになります。

一方、重心角の少ないストレートネックのアイアンは、操作性が高く、ドローボールやフェードボールを打ち分かたいゴルファーには向きますが、球の捕まりはグースネックアイアンよりは悪くなります。

FT値の違いの特徴

| FT値 小さい | グース | 重心角大 | 球捕まりやすい |

|---|---|---|---|

| FT値 大きい | ストレート | 重心角小さい | 球捕まりにくい |

アイアンのフェースプログレッションフロー設計

アイアンの場合、ロングアイアンからショートアイアンまでFT値をフロー設計されています。

ロングアイアンはクラブの長さも長く、ヘッドの大きさも小さいのが特徴です。

そのため、スイング軌道もフラット気味で、ヘッドの重心距離も短くなり球の捕まりが悪くなります。そのため、フェースプログレッションを小さくグース気味に重心角を深く設計されています。

この設計により、インパクトで球の捕まりを良くして、ロングアイアンで出やすいスライスを防止するのです。

逆にショートアイアンでは、クラブも短くヘッドもアップライトで元々球の捕まりがよく、フェースプログレッションを大きくストレートネック設計されています。

このため、重心角を浅くして球の捕まりすぎを防止して引っ掛けや、フックの防止を施しています。

以上、フェースプログレッションフロー設計とは、アイアンの番手ごとに、番手ごとの難しさを無くす目的でフェースプログレッションの数値を規則的に変化させる設計手法になります。

スライサー向きFT値が小さい

フェースプログレッションが小さいく重心角が大きい、かつ重心距離も短いグースネックアイアンは、球の捕まりが良く、スライサー向きヘッドになりますが、逆に左にミスし易いヘッドとも言えます。

初心者向きのアイアンヘッドと言えます。

キャビティアイアン・ポケットキャビティアイアンFT値 AV2~3

フッカー向きFT値が大きい

フェースプログレッションが大きく重心角が小さい、かつ重心距離も長いストレートネックアイアンは、球の捕まりが悪く、フッカー向きヘッドになりますが、逆に右にミスし易いヘッド」とも言えます。

中上級者向きFT値が大きい

フェースプログレッションが大きいストレートフェースのマッスルタイプのアイアンヘッドは、ヘッド重量の関係からヘッドが小ぶりで重心角が小さく、重心距離が短いため、球の捕まりは平均的です。

ヘッドが小さいことから重心距離も短く、スイートエリアも小さめですが、操作性も優れていて、ラフからも打ちやすく中上級者向けアイアンになります。

マッスルアイアン・スコッチタイプアイアンFT値 AV4

![]()

|

|

|

|---|---|

|

|

ブランド別ゴルフクラブはこちらから

メーカ別シャフト装着はクラブこちらから

ゴルフクラブ |

|

|---|---|

|

|

|

|

|

|

ウエアー |

|

|---|---|

|

|

|

|

|

シューズ |

|

|---|---|

|

|

|

|

|

|

| バッグ・グローブ・ボール・その他 | のアイテム |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

人気の新作クラブ・シューズ・ウェア・バッグ・グローブ・ボール・ゴルフナビなどが大集合!レディース・メンズ・子供用も品数豊富に取り揃え。口コミ・ランキング・各種特集ページから簡単にお選びいただけます。

ラウンド中のコース戦略のための対応やクラブ選択についての情報

![]()

![]()

関連ページ

- ウッドヘッドの進化

- ゴルフクラブの進化は、シャフトの軽量化によりクラブを長くでき、長くなる分、視覚的にヘッド小さくなります。また、長くなることで、ヘッドが重くなりスイング出来なくなります。そこで、大きく軽いヘッドが必要になり、そのために、ヘッドを大きく、軽量化することになります。そこで、新素材の開発で衝撃に強く、軽い素材としてチタン素材が使われるようになりました。

- 飛ぶハイテックヘッド

- ヘッド自体にたわみを作りボール初速度を上げ、高反発設計のハイテッククラブ。 フェースを薄くし、エネルギーロスを防ぎ飛距離を伸ばすばらりか、正確なショットが可能になります。

- ドライバー・フェアウエー・ユーティリティ重量・機能

- メーカーのドライバーヘッドの重量は198g前後で製作されています。下の図に示す様に、ヘッドとボールがインパクト時に起きる反発の関係は、ヘッドが200gまではボールの反発係数は増加しますが、200gを超えるとボールの反発係数は横這いとなります。

- ロフト角・ライ角度の機能と役目

- ドライバーの選択はロフトが基本です ヘッドが最初に接触するのはボールになります。そのボールがヘッドのフェース面に当たる時、フェース面の角度(ロフト)が0°の時、ボールとフェースは正面衝突の状態になり、ボールの初速度が最も高くなります。しかしこれではボールが上がらず飛ばすことはできません。ボールの打ち出し角があることでボールが遠くにとぶのです。

- ウッドの重心距離

- 重心距離は、球の捉まりを左右する重要なファクターです。 重心距離は(図写真赤い線)シャフトの延線上から、ヘッドの重心までの距離になります。大型ヘッドでは重心距離は長く、中、小型のヘッドは重心距離が短くなって行きます。

- ウッドの重心高

- クラブの重心点からフェース面に直角に引いたラインがフェース面で交わる位置から、ソールのリーデングエッジからの距離が重心高になります。 一般的には、重心が低いほど球が上がりやすくやさしいクラブになり、重心が高いとほど球が上がりにくく、難しいクラブになります。 一般的には、クラブのフェース高が高いデープフェースは重心点が高くなり、フェース高の低いシャロ―フェースでは重心点が低くなります。

- ウッドの重心深度

- ウッドヘッドの自由設計で重心深度にも、浅め、中間、深めの3種類があります。 重心の浅いヘッドはボールの球離れが早く、球筋は中低弾道になります。 重心深度が深い場合の特徴は、球が上がりやすく、ボールがつかまりやすく、方向性が安定しやすい、などがメリットととして挙げられます。

- ウッドの重心角

- クラブを平らなテーブルに置いた時、ヘッドが下を向き、フェース面は斜めに傾き上の方を向く恰好になります。この時、オレンジ線で出来た角度が重心角度になります。

- ヘッドの慣性モーメント

- スイングが回転運動で、そこには慣性モーメントが発生します。そこで慣性モーメントと持つ意味や、ヘッド単体で起こる場合やヘッドとネック間で起こる場合やスイング自体で起こる慣性モーメントについて解説していきます。 .

- スルー・ブラインド・ボアの違い

- ウットヘッドとアイアンヘッドにシャフトを差し込み固定する場合に、2通りの仕様があります。 シャフトをホーゼルを通して貫通させソール部分まで挿入する方法と、シャフトをヘッドの中央部分で止めて装着する方法です。これによりヘッドの重心高度に違いがでてきます。

- フェースのバルジ「ラウンド」

- ウッドフェースにはバルジと呼ばれるラウンドが施されています。これは、ボールがフェースにコンタクトした時にボールの方向性に重要な役目を果たします。

- ディープフェースとシャロ―フェース

- ドライバーの飛距離アップはヘッドスピードのミート率を高める事で、ボール初速度を速め飛距離アップや方向性の安定に繋がります。この仕組みを、ゴルフ理論・スイング理論で科学的、物理的に理解する事でゴルフの上達は驚く程早くなります。無駄のないクラブ選択、効果的なスイングの練習ができます。ノウハウなくて決して上達はありません。 .

- ヘッドの大きさと操作性

- ドライバーの飛距離アップはヘッドスピードのミート率を高める事で、ボール初速度を速め飛距離アップや方向性の安定に繋がります。この仕組みを、ゴルフ理論・スイング理論で科学的、物理的に理解する事でゴルフの上達は驚く程早くなります。無駄のないクラブ選択、効果的なスイングの練習ができます。ノウハウなくて決して上達はありません。 .